12. – 14. September 2025

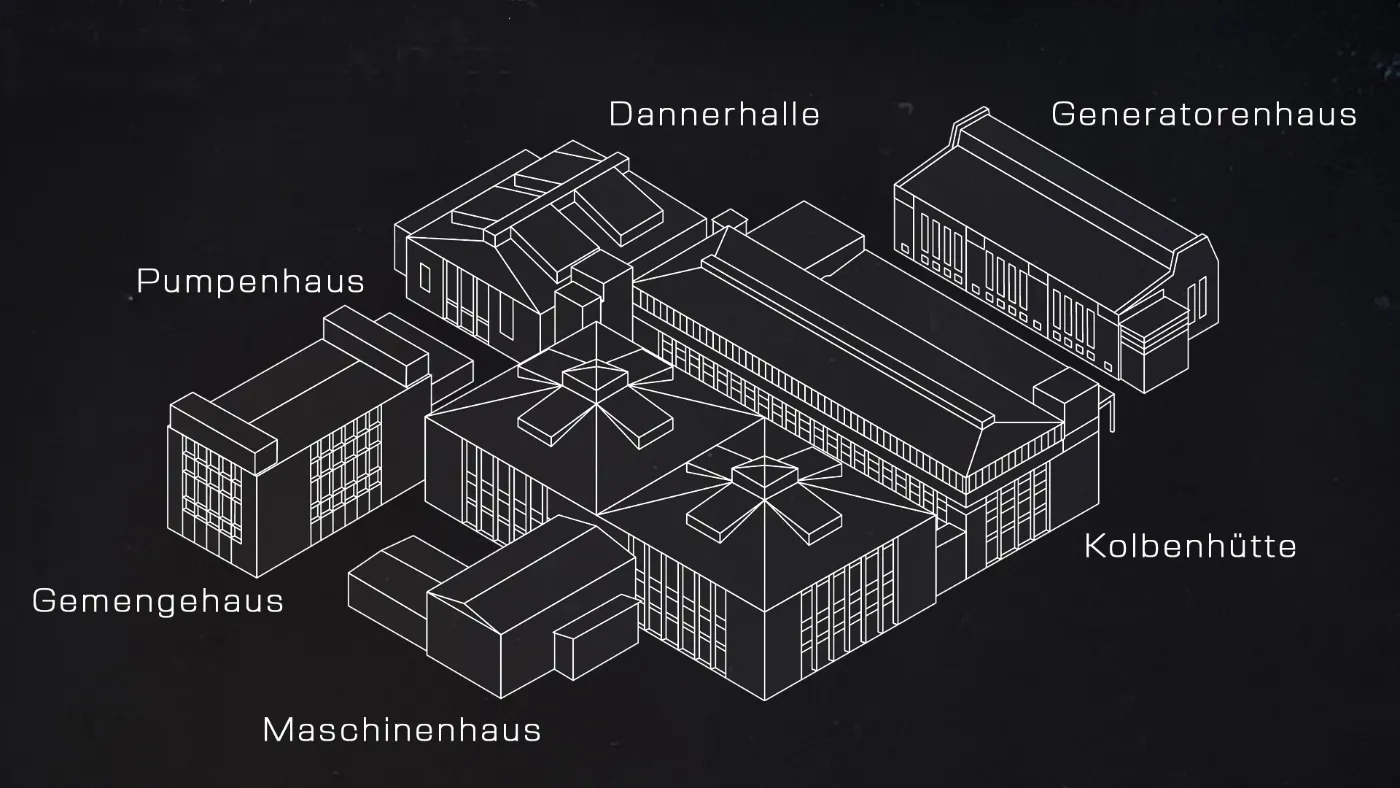

LUXWERK, BERLINDas Lost Art Festival verwandelte das Luxwerk Spandau für drei Tage in ein intensives Kunsterlebnis. Der weitläufige Hallenkomplex aus Backstein, errichtet Ende der 1920er Jahre als OSRAM-Glaswerk, zeigte seine Narben und wirkte trotzdem lebendig. Überall eröffneten sich neue Wege – hinein ins Dunkel, hinauf auf eine Empore, hinaus in den Hof. Kunst, Kulinarik und künstlerische Darbietungen waren über zwei Etagen verteilt, sodass der Rundgang mehr einer Entdeckungsreise glich als einem linearen Ausstellungsbesuch.

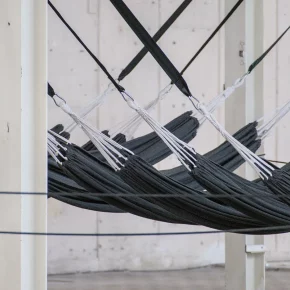

Ruhebereiche waren Teil des Konzepts. In einer der großen Hallen hingen auf mehreren Ebenen Hängematten. Der Hof bot eine Möglichkeit, durchzuschnaufen, ehe man in die nächste künstlerische Erfahrung eintauchte. Auf einer Empore befanden sich Schaukeln, auf denen man spielerisch eine kleine Auszeit nehmen konnte.

Wir besuchten die Ausstellung zur privaten Eröffnung: alle Installationen waren bereits zugänglich, für das leibliche Wohl war gesorgt, und spät am Abend wurde der Stummfilm Sinfonie einer Großstadt (Walther Ruttmann, 1927) mit Live-Soundtrack gezeigt. Die drei offiziellen Festivaltage boten zusätzlich Performances, Talks, Musik und ein erweitertes kulinarisches Angebot.

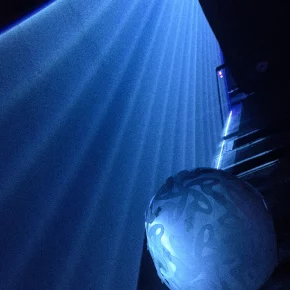

Der Rundgang begann spektakulär. Durch einen Vorhang gelangte man in eine abgedunkelte Halle, in der sich Ataraxie von Maxime Houot (Collectif Coin) entfaltete. Der Name bedeutet „Seelenruhe“ – und doch entwickelte die Installation eine enorme Spannung. Zunächst Dunkelheit, dann mechanische Arme, die rote Laser durch den Raum zogen. Erst langsam, reduziert, fast meditativ. Dann immer schneller und komplexer. Musik baute sich synchron dazu auf und verstärkte den Sog. Man konnte sich darin verlieren – in den Bewegungen der Strahlen, in der wachsenden Intensität.

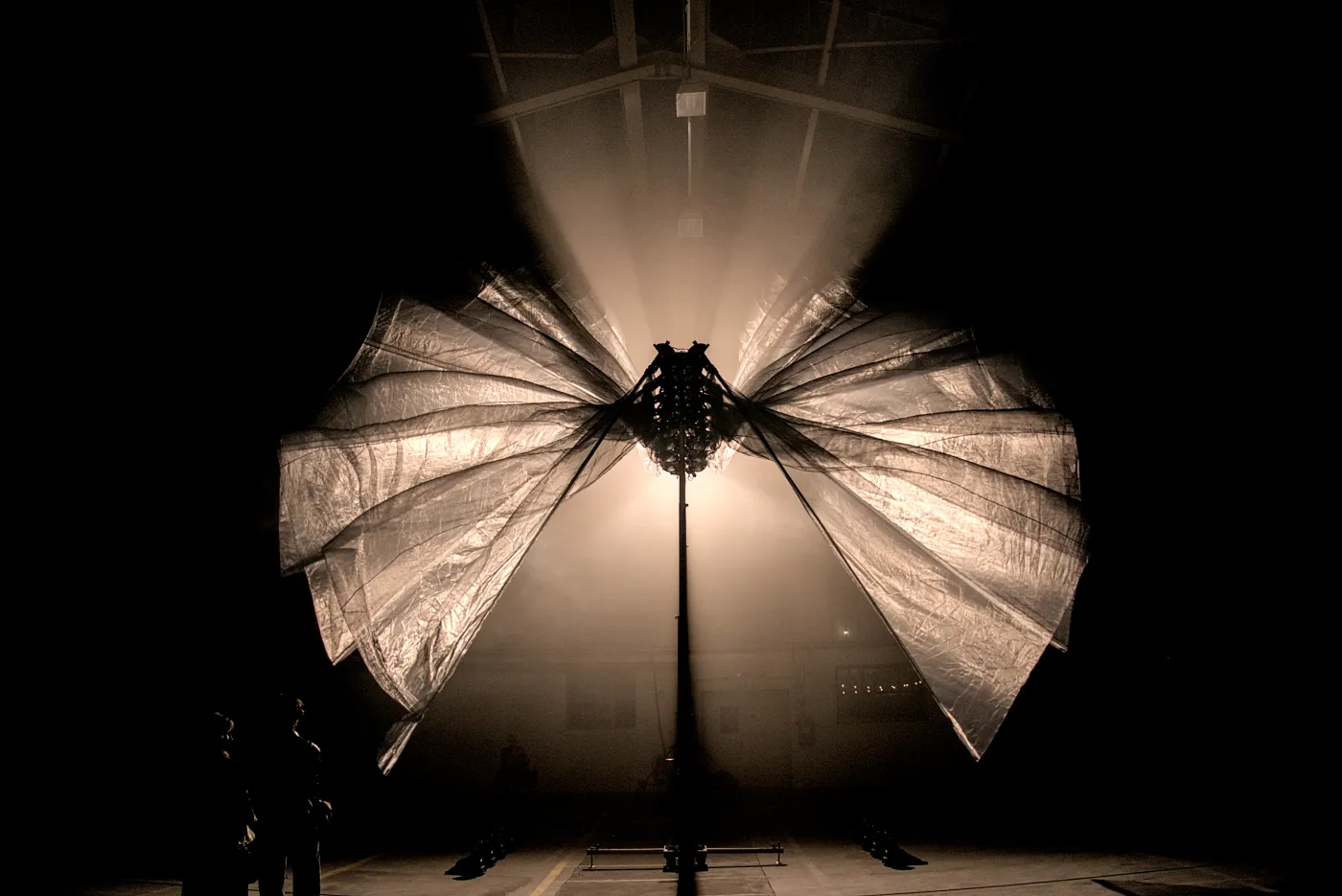

Anschließend führte der Weg in eine zweite große Halle zur Installation The Bird of a Thousand Voices von Boris Acket und Ruben Van Leer. Anfangs fiel Tageslicht durch die riesigen Fenster auf die beweglichen Flügel der Skulptur, nach Einbruch der Dunkelheit änderte künstliches Licht die Wirkung. Plötzlich erschien die Konstruktion geheimnisvoller, teils sogar unheimlich.

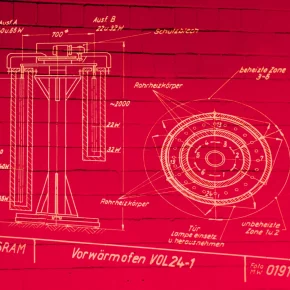

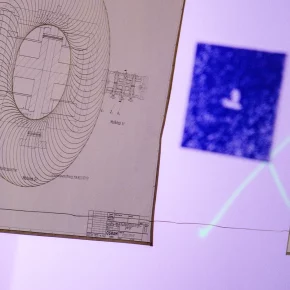

Je tiefer man in das Gebäude vordrang, desto stärker vermischte sich die Geschichte des Ortes mit der Gegenwart. Die Erinnerung an das alte OSRAM-Glaswerk war nicht in einem Block präsentiert, sondern wie Fundstücke über das Gelände verteilt: Dias in Projektoren warfen Gesichter und Maschinen vergangener Jahrzehnte über Wände. Alte Fensterrahmen, gefüllt mit zahllosen Fotografien, ergaben in einem kleinen, fast versteckten Raum ein wildes, faszinierendes Bild. Konstruktionszeichnungen wurden an die Wände einer rot erleuchteten Bar projiziert. So verwoben sich fast hundert Jahre Industriegeschichte mit der temporären Kunstlandschaft des Festivals.

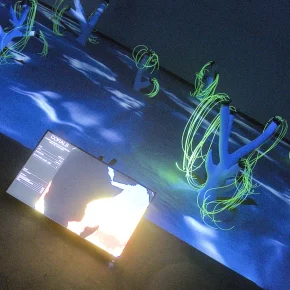

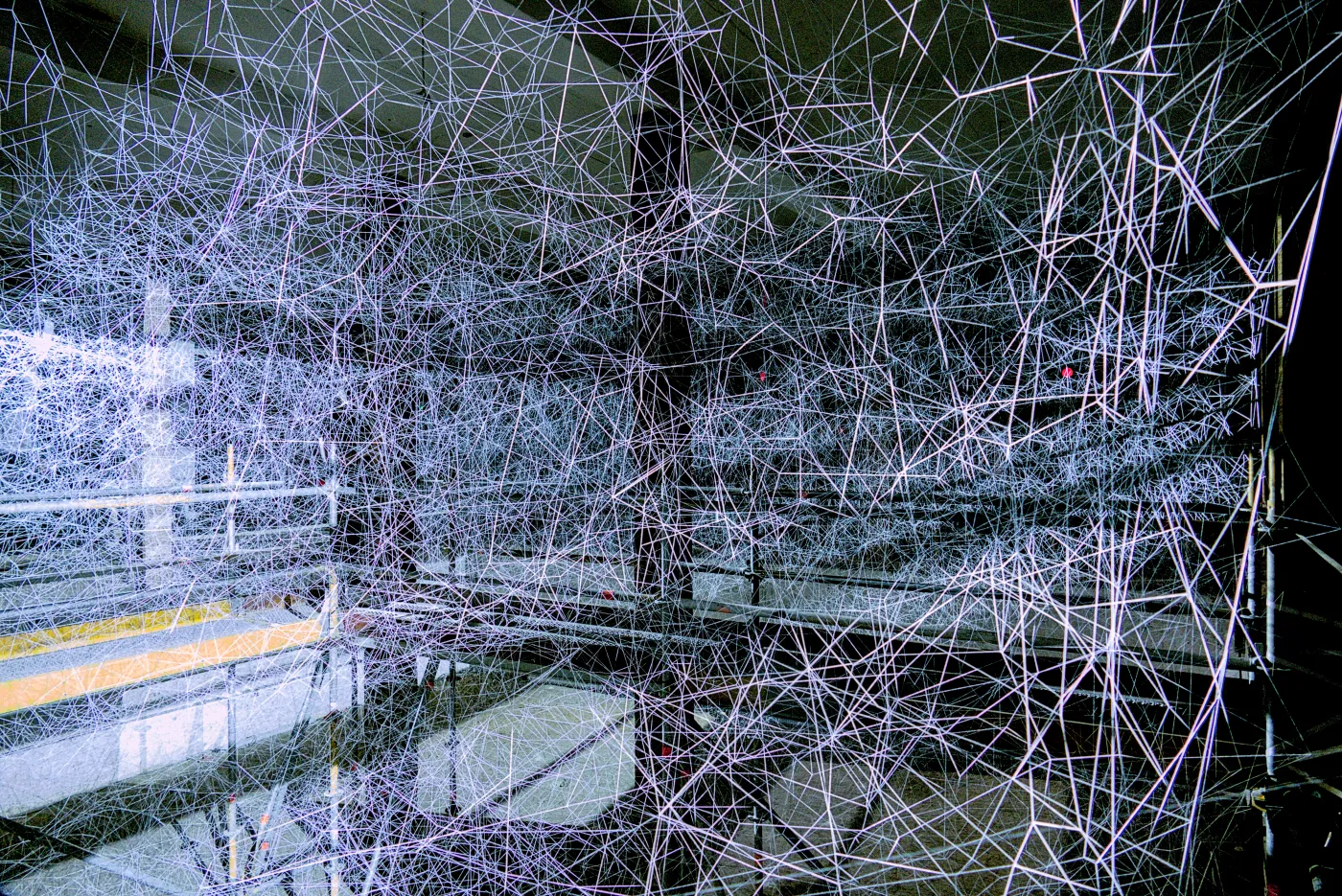

Für einen besonders einprägsamen Moment sorgte Yasuhiro Chidas Analemma. Kilometerweise Garn war zu einem polygonalen Geflecht gespannt, das anfangs nur erahnt werden konnte. Licht „tanzte“ über die Fäden. Mal wirkten es wie Glühwürmchen, mal wie Datenströme, die durch das Netz jagten. Klang und Licht erzeugten eine mitreißende Dynamik, bis plötzlich eine alles durchdringende Helligkeit das gesamte Netz für einen Wimpernschlag komplett enthüllte – ein Moment, der Staunen und die Frage hinterließ, wie viele Stunden Arbeit in dieser faszinierenden Installation stecken.

Auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckte No Kings in Our Castle von Sven Uwe Kaiser. Teile des Fußbodens, der Wände und der Decke waren mit einem blau-weißen Schachbrett versehen, einige Spielfiguren verteilt – doch die Könige fehlten. Keine Hierarchie, keine Krone. Politisch ein Kommentar auf Machtfantasien und den fragilen Zustand der Demokratie, wirkte die Arbeit für mich vor allem ästhetisch: das klare Raster, die subtilen Farbspritzer, die das Muster im Raum fortführten, erzeugten eine überraschende Irritation und Schönheit zugleich.

Mit einer beeindruckenden Leichtigkeit entfaltete sich Guillaume Cousins Le Silence des Particules. Eine Apparatur blies in regelmäßigen Abständen riesige Rauchringe durch die Halle. Sie glitten lautlos, schwebten durch den Raum und lösten sich auf der anderen Seite auf. Jeder Ring wirkte wie ein kleines Wunder – Materie und Illusion zugleich. Die Besucher hielten inne, reckten die Köpfe, verfolgten die Kreise. Ein leiser Wow-Effekt ließ die Halle für Momente still werden.

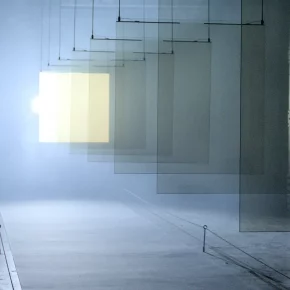

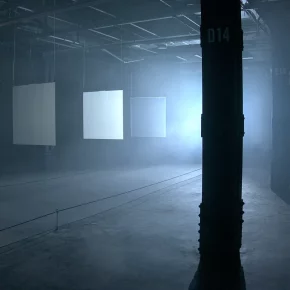

Neben diesen persönlichen Highlights eröffneten weitere Arbeiten immer wieder neue Perspektiven auf Raum, Licht, Klang und die Ideen der Künstlerinnen und Künstler. Einige Werke spielten mit Farbe und Licht: Solis vom Studio Sven Sauer etwa ließ bewegliche Filter überlagern, sodass laufend neue Farbnuancen entstanden – ein subtiler, fließender Farbkosmos, der fast meditative Momente schuf. Implausible Rainbows von Lukas Truniger und Bruce Yoder erzeugte mit Licht, Nebel und Optiken greifbare Regenbögen. Adsum in Situ vom Encor Studio arbeitete mit Lichtstreifen auf quadratischen Plexiglasplatten, mal durchsichtig, mal erleuchtet, wodurch kurze, flüchtige Momente aufleuchteten und wieder verschwanden.

Interaktiv gestaltete sich Sound Strings von Heiko Tubbesing: Besucherinnen und Besucher wurden selbst zu Akteuren, indem sie herabhängende Schnüre bewegten und so Töne erzeugten; mehrere gleichzeitig bewegte Schnüre formten eine kollektive Klanglandschaft. Gesellschaftliche Themen spiegelten sich in Kami von Sven Sauer & Bony Stoev: Fünf leuchtende Figuren, inspiriert von globalen Protestbewegungen, spiegelten Hoffnung, Angst und Spannungen wider und regten zum Nachdenken über historische wie aktuelle Ereignisse an. Träume und Fantasie standen bei Onirica von fuse* im Mittelpunkt. Die Erinnerungen von Probandinnen und Probanden wurden mittels Künstlicher Intelligenz visualisiert.

Die Natur rückte ebenfalls in den Fokus: Chamaechorie von CX Collective & Kling Klang Klong ließ künstliche Tumbleweeds (wörtlich „Taumelkraut“) durch den Raum rollen – ein Spiegelbild für Freiheit und die Grenzen der Natur. Corals von Marco Barotti nutzte Echtzeitdaten zu Ozeanbedingungen, um die fragile Schönheit und Zerbrechlichkeit der Meere zu zeigen. Eine weitere Arbeit von Yasuhiro Chida (Aftereal), bei der Fäden gespannt wurden, komplettierte die künstlerischen Installationen des Festivals.

So fügten sich die Werke zu einem vielschichtigen Panorama aus Licht, Klang, Bewegung und Sinneseindrücken zusammen – ein kurz aufblühendes Kunstereignis, das lange in Erinnerung bleibt, auch wenn die Hallen längst wieder leer sind.